はじめに

訪問看護の書類の作成に悩んでいませんか? 正確で質の高い書類作成は、質の高い看護提供だけでなく、法律や医療訴訟の観点からも非常に重要です。この記事では前回までの記録書、報告書に引き続き、計画書において絶対に外せない内容を、基本事項から応用的な内容まで、具体的な事例を交えて徹底解説します。

さらに、よくある間違いも紹介することで、明日からの実務に役立つ実践的な知識を得られます。この記事を読めば、自信を持って計画書を作成できるようになるでしょう。

前回までの記事と合わせてご覧ください。

1. 訪問看護における記録・報告・計画の重要性

訪問看護において、計画は質の高い看護を提供し、利用者の安全を守る上で非常に重要な役割を担っています。これらのドキュメントは、医療チーム内での情報共有、ケアの継続性、法的責任の明確化、そしてサービスの質の向上に不可欠です。適切な計画は、利用者中心のケアを実現し、より良い医療サービス提供の基盤となります。

1.1 計画の重要性

訪問看護計画書は、利用者のニーズや目標に基づいて作成される、個別的なケアプランです。計画書は、利用者中心のケアを提供し、自立支援を促進するために不可欠です。アセスメントに基づいて設定された短期目標・長期目標、具体的な看護内容、そして評価方法を明確に記載することで、計画的なケアの実施と効果の検証が可能となります。また、多職種との連携を図る上でも、計画書は重要な役割を果たします。

1.1.1 計画に基づくケアの実現

- 利用者ニーズの把握:アセスメントを通して、利用者の身体的、精神的、社会的なニーズを的確に把握します。

- 目標設定:利用者と共有した上で、具体的な短期目標と長期目標を設定します。

- 看護介入:目標達成のための具体的な看護内容を計画します。

- 評価:計画に基づいて実施されたケアの効果を定期的に評価し、必要に応じて計画内容を見直します。

- 多職種連携:ケアマネジャーや医師、リハビリテーション専門職など、関係機関と連携し、包括的なケアを提供します。

2. 訪問看護計画書で外せない内容

訪問看護計画書は、利用者一人ひとりの状態とニーズに合わせた看護を提供するための重要なツールです。質の高い訪問看護を提供し、利用者のQOL向上に繋げるためには、適切な計画書の作成が不可欠です。

この章では、訪問看護計画書に外せない内容を詳細に解説します。計画書作成のポイントや多職種連携の重要性についても触れ、より実践的な内容に落とし込みます。

2.1 アセスメント

訪問看護計画書作成の第一歩は、利用者の状態を正確に把握するためのアセスメントです。身体状況、精神状態、生活環境、家族背景など、多角的な視点から情報を収集します。アセスメントツールを活用することも有効です。

アセスメント項目の例としては、年齢、既往歴、ADL(日常生活動作)、IADL(手段的日常生活動作)、認知機能、栄養状態、精神状態、疼痛の有無、家族構成、住環境、経済状況などが挙げられます。これらの情報を基に、利用者の抱える課題やニーズを明確にします。

2.2 短期目標と長期目標

アセスメントに基づいて、利用者と共有しながら短期目標と長期目標を設定します。目標は具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が明確であるSMARTの原則(詳細は5.3)に基づいて設定することが重要です。

短期目標は、数日〜数週間で達成可能な目標を、長期目標は数ヶ月~数年かけて達成を目指す目標を設定します。目標設定においては、利用者の意向を尊重し、実現可能な範囲で設定する必要があります。目標は定期的に見直し、必要に応じて修正を行います。

2.3 具体的な看護内容

設定した目標を達成するために、具体的な看護内容を計画します。看護内容には、医療処置、日常生活の援助、リハビリテーション、精神的支援、療養指導などが含まれます。

それぞれの看護内容について、頻度、方法、期待される効果などを明確に記載します。また、必要に応じて、看護師以外の多職種との連携についても記載します。

2.4 計画期間と評価方法

計画期間は、利用者の状態や目標に応じて設定します。一般的には、1〜3ヶ月程度とすることが多いですが、状態変化に合わせて柔軟に対応します。

評価は、計画期間終了時に行うだけでなく、定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画内容を修正します。

評価項目は、設定した目標の達成度を中心に、利用者の状態変化や満足度などを含めます。評価結果は、記録として残し、次回の計画作成に役立てます。

2.5 多職種連携の重要性

訪問看護においては、医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャーなど、多職種との連携が不可欠です。計画書には、連携する職種、連携内容、連絡方法などを具体的に記載し、情報共有をスムーズに行えるようにします。カンファレンスや事例検討会などを開催し、多職種間で連携を深めることも重要です。

2.6 計画書作成のポイント

利用者中心の計画を立てることが重要です。利用者の意向を尊重し、自己決定を支援する視点が不可欠です。また、計画は、利用者や家族が理解しやすいように、簡潔で分かりやすい言葉で記載します。

常に利用者の視点に立ち、より良いケアを提供できるよう努めましょう。

3. 記録書・報告書・計画書作成におけるよくある間違い

訪問看護における計画書の作成は、質の高い看護を提供するために不可欠です。しかし、これらの書類作成においては、いくつかのよくある間違いが見られます。これらの間違いを理解し、避けることで、より正確で効果的な書類作成が可能になります。

3.1 計画書におけるよくある間違い

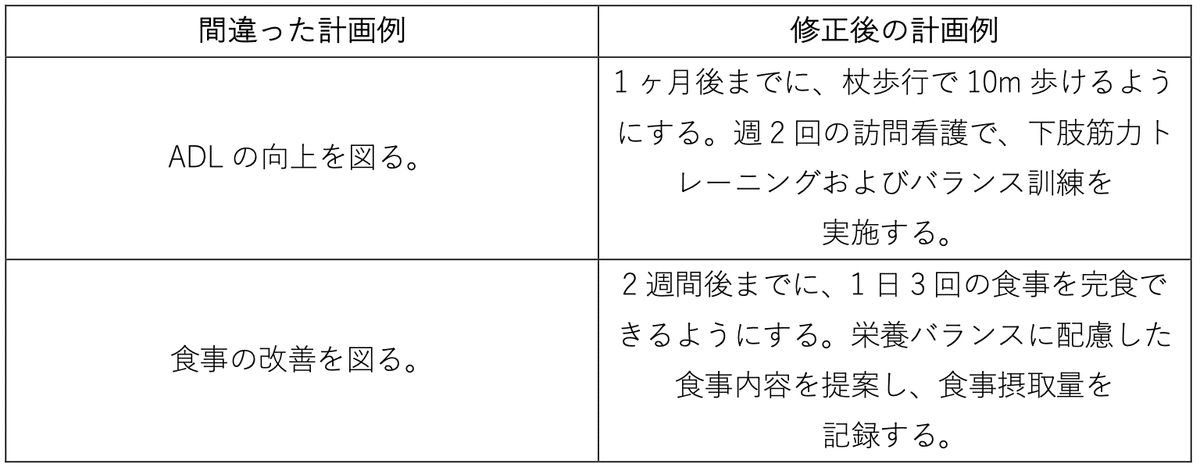

計画書でよく見られる間違いは、利用者の意向を反映していない、目標設定が曖昧、評価方法が不明確、などが挙げられます。具体的には下記の通りです。

- 利用者主体の視点の欠如:利用者の意向、生活背景、価値観などを十分に考慮し、利用者中心の計画を立てる必要があります。

- 目標設定の曖昧さ:目標はSpecifically(具体的な), Measurable(測定可能な), Achievable(達成可能な), Relevant(関連のある), Time-bound(期限付きの)(SMART)である必要があります。いつまでに、どのような状態になることを目指すのかを明確にしましょう。

- 評価方法の不明確さ:目標達成度を評価するための具体的な方法を記載する必要があります。どのような指標を用いて、どのように評価するのかを明確にしましょう。

- 多職種連携の不足:主治医、ケアマネジャー、他の医療・介護専門職と連携し、情報共有を図りながら計画を作成する必要があります。カンファレンスへの積極的な参加を心がけましょう。

3.1.1 計画書における事例と修正例

4. 事例で見る訪問看護記録書の書き方

ここでは、前回までの記事において記録書、報告書の書き方で取り扱った事例を用いて、訪問看護記録書の書き方を学びます。

4.1 褥瘡ケアの事例

4.1.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 10:00

氏名:山田 太郎

行った看護内容:仙骨部褥瘡(グレードⅡ)の観察と処置。滲出液少量。周囲皮膚の発赤は軽減。疼痛訴えなし。創周囲の皮膚を保護し、褥瘡用ドレッシング材(アルギン酸塩ドレッシング)を交換。体位変換を指導し、実施を促した。

利用者の状態変化:褥瘡の悪化は見られない。疼痛コントロールは良好。

看護師の所見:引き続き、清潔を保ち、感染予防に努める。体位変換の継続的な指導が必要。

4.1.2 報告書の例

山田様は、仙骨部にグレードⅡの褥瘡を有しており、訪問看護では、褥瘡の観察と処置、疼痛管理、体位変換の指導等を行っている。褥瘡の悪化は認められず、疼痛コントロールも良好に維持されている。引き続き、感染予防に留意し、褥瘡の治癒に向けて適切なケアを提供していく。

4.1.3 計画書の例

目標:2週間以内に褥瘡のグレードをⅠに改善する。

看護内容:褥瘡の観察と処置(1日1回)。体位変換の指導と実施の確認(1日3回)。栄養状態の評価と指導。

評価方法:褥瘡の大きさ、深さ、滲出液の量、周囲皮膚の状態を観察し、記録する。

ケアのポイント:褥瘡の発生要因をアセスメントし、予防策を講じる。皮膚の清潔を保ち、適切なドレッシング材を選択する。栄養状態の改善にも取り組む。ケアの内容は、褥瘡予防・管理ガイドラインに準拠する。

4.2 糖尿病管理の事例

4.2.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 14:00

氏名:佐藤 花子

行った看護内容:血糖値測定(空腹時血糖値:130mg/dL)。インスリン自己注射の指導。低血糖症状の観察。食事指導。運動療法の指導。

利用者の状態変化:低血糖症状なし。食事療法、運動療法を順守している。

看護師の所見:血糖コントロールは概ね良好。自己管理能力の向上を図る。

4.2.2 報告書の例

佐藤様は、糖尿病の管理のため、訪問看護にて血糖値測定、インスリン自己注射の指導、食事指導、運動療法の指導等を行っている。血糖コントロールは良好に維持されており、自己管理能力も向上している。引き続き、合併症予防に留意し、健康状態の維持に努める。

4.2.3 計画書の例

目標:HbA1cを7.0%未満に維持する。

看護内容:血糖値測定(週2回)。インスリン自己注射指導。食事指導、運動療法指導。低血糖時の対応方法指導。

評価方法:HbA1c値、血糖値の推移、自己管理能力の評価。

ケアのポイント:血糖コントロール状態、合併症の有無、生活習慣等をアセスメントする。ご利用者さん教育を実施し、自己管理能力の向上を支援する。糖尿病療養指導士との連携も重要。

4.3 認知症ケアの事例

4.3.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 16:00

氏名:鈴木 一郎

行った看護内容:認知機能の評価。服薬管理の支援。日常生活動作の援助。安全確認。家族への介護指導。

利用者の状態変化:認知機能の低下は見られない。日常生活動作は自立している。

看護師の所見:安全な生活環境の維持に努める。家族の介護負担軽減を図る。

4.3.2 報告書の例

鈴木様は、認知症の進行予防のため、訪問看護にて認知機能の評価、服薬管理の支援、日常生活動作の援助、家族への介護指導等を行っている。認知機能の低下は認められず、日常生活動作も自立して行えている。引き続き、安全な生活環境の維持、家族の介護負担軽減に努める。

4.3.3 計画書の例

目標:安全に自宅で生活を継続できる。

看護内容:認知機能の評価(月1回)。服薬管理の支援。日常生活動作の援助。転倒予防対策。家族への介護指導と相談。

評価方法:認知症の進行度、日常生活動作能力、家族の介護負担度を評価。

ケアのポイント:認知症の進行状況、BPSDの有無、家族の状況等をアセスメントする。本人と家族の意向を尊重したケアを提供する。地域包括支援センター等との連携も重要。認知症ケアの指針に沿ったケアを提供する。

5. まとめ

この記事では、訪問看護における計画書の重要性と、それぞれに外せない内容を解説しました。正確な記録は、利用者の状態把握、適切なケア提供、多職種連携に不可欠です。

計画書では、アセスメントに基づいた短期目標・長期目標の設定、具体的な看護内容、多職種連携の視点が重要です。事例を通して、より実践的な書き方を理解しましょう。

3回に渡り書いてきた訪問看護における書類の重要性も今回で最後になりました。これまでの記事と合わせて、 正確で質の高い書類を作成し、質の高い看護の提供に繋げていきましょう!

コメント