はじめに

訪問看護を利用する際、看護師と家族間のスムーズな情報共有とコミュニケーションは、利用者様のより良いケアに不可欠です。

しかし、実際にはどのように連携を取れば良いのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。この記事では、訪問看護師が実践する効果的な情報共有とコミュニケーションの方法を、具体的な事例やICTツールの活用方法も交えながら詳しく解説します。

この記事を読むことで、情報共有不足が招くリスクや良好な情報共有によってもたらされるメリットを理解し、家族との信頼関係を構築するための傾聴、共感、分かりやすい説明といったコミュニケーションスキルを習得できます。

また、認知症の利用者様や終末期ケアといった状況別のコミュニケーション事例、家族との温度差や感情的な反応といった困難な状況への対処法も学ぶことができます。

さらに、情報共有アプリのメリット・デメリットやセキュリティ対策の重要性についても理解することで、より安全で効率的な情報共有を実現できるお手伝いができましたら嬉しいです!

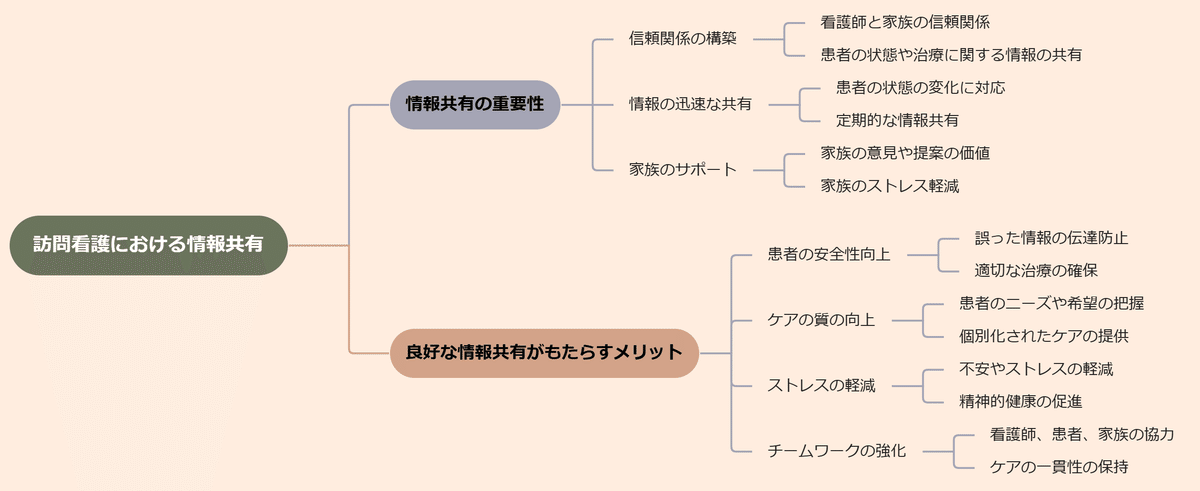

1. 訪問看護師と家族間における情報共有の重要性

訪問看護において、看護師とご利用者さんご家族との円滑なコミュニケーションと正確な情報共有は、質の高いケアを提供するために不可欠です。

ご利用者さんの状態把握、ケアプランの実施、そして家族の不安軽減といった様々な側面に影響を与えます。情報共有が適切に行われることで、利用者中心のケアが実現し、家族の安心感にも繋がります。

逆に、情報共有が不足すると、ケアの質低下や誤解、トラブル発生のリスクが高まります。

訪問看護における情報共有の重要性について、そのリスクとメリットを交えながら詳しく解説します。

情報共有不足が招くリスク

情報共有の不足は、様々なリスクを招きます。例えば、利用者の容態変化への対応の遅れ、適切なケアの提供ができない、家族の不安や不信感の増大などが挙げられます。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 容態急変への対応遅延:家族が異変に気づいても、看護師への連絡が遅れたり、情報伝達が不十分だと、適切な対応が遅れ、重篤な事態に繋がる可能性があります。

- ケアプランのずれ:利用者の状態や家族の希望に関する情報共有が不足すると、ケアプランが実情に合わなくなり、効果的なケアが提供できなくなります。

- 家族の不安増大:情報が不足すると、ご家族は不安になり、看護師への不信感を抱く可能性があります。また、ケアの方向性について疑問が生じ、協力が得にくくなることもあります。

- 医療ミス発生の可能性:アレルギーや服薬状況など、重要な情報の共有不足は、医療ミスに繋がる危険性があります。

良好な情報共有がもたらすメリット

良好な情報共有は、ご利用者さんとご家族、そして訪問看護師にとって多くのメリットをもたらします。信頼関係の構築、ケアの質向上、そして家族の負担軽減といった効果が期待できます。

良好な情報共有は、利用者中心のケアを実現する上で非常に重要です。家族との信頼関係を築き、安心して在宅療養生活を送れるよう、積極的に情報共有に取り組む必要があります。

また、ICTツールなどを活用することで、より効率的かつ正確な情報共有が可能になります。

2. 訪問看護における効果的なコミュニケーションスキル

訪問看護において、ご本人だけでなく、そのご家族との良好なコミュニケーションを築くことは、質の高いケアを提供する上で非常に重要です。

円滑なコミュニケーションは、ご利用者さんの状態を正確に把握し、適切なケアプランを立案・実施するだけでなく、ご家族の不安や負担を軽減し、安心して在宅療養生活を送れるよう支援することに繋がります。ここでは、訪問看護師が実践すべき効果的なコミュニケーションスキルについて詳しく解説します。

傾聴の姿勢を大切にする

傾聴とは、ただ単に相手の言葉を聞くだけでなく、相手の感情や気持ちに寄り添いながら真剣に耳を傾けることです。

訪問看護では、ご家族は不安やストレスを抱えている場合が多く、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。相槌を打ったり、適度に質問を挟んだりしながら、ご家族の言葉に耳を傾け、共感する姿勢を示すことが大切です。

具体的には下記のような点に注意しましょう。

- 相手の目を見て話す

- 話を遮らず、最後まで聞く

- 相槌を打ちながら、聞いていることを示す

- 相手の言葉を受けて、質問をする

共感的な態度で接する

共感とは、相手の感情を理解し、共有することです。ご家族の置かれている状況や気持ちを理解し、「お辛いですね」「ご心配ですね」など、共感の言葉を伝えることで、信頼関係を築きやすくなります。

ただし、自分の経験談を押し付けたり、安易に同情したりすることは避け、あくまで相手の立場に立って共感することが重要です。無理に解決策を提示するのではなく、まずはご家族の気持ちを理解し、受け止めることを優先しましょう。

分かりやすい言葉で説明する

医療用語や専門用語は避け、ご家族にも理解しやすい言葉で説明するよう心がけましょう。

難しい言葉を使うと、ご家族は理解できず、不安や不信感を抱く可能性があります。また、説明する際には、図やイラストなどを用いると、より分かりやすく伝えることができます。

さらに、重要な情報は書面で提供するなど、ご家族が後で確認できる工夫も大切です。ご利用者さんの病状や治療方針、ケアの内容などを丁寧に説明することで、ご家族の理解と協力を得やすくなります。

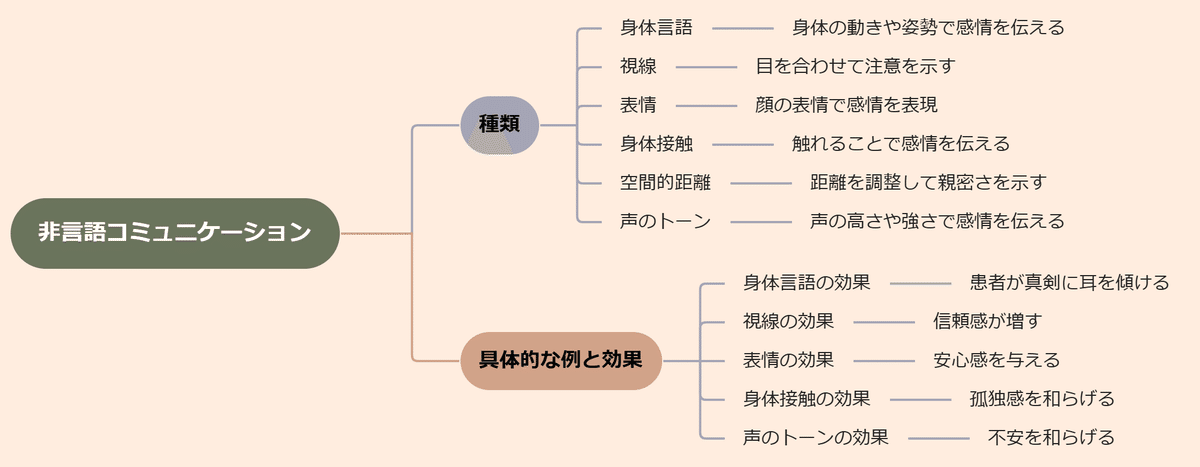

非言語コミュニケーションにも配慮する

言葉以外のコミュニケーション、つまり非言語コミュニケーションも重要です。表情、視線、身振り手振り、声のトーンなど、非言語的な要素もコミュニケーションの一部であることを意識しましょう。

優しい表情で接したり、穏やかな口調で話したりすることで、安心感を与えられます。逆に、暗い表情や厳しい口調は、相手に不安や緊張感を与えてしまう可能性があります。

3. 事例で見る!訪問看護師の家族とのコミュニケーション

ここでは、具体的な事例を通して、訪問看護師がどのように家族とコミュニケーションを取るかを見ていきましょう。様々な状況を想定することで、より実践的なスキルを身につけることができます。

認知症の利用者様と家族とのコミュニケーション

認知症の利用者様の場合、事実と異なる認識を持つことや、感情の起伏が激しくなることがあります。

家族は、このような状況に戸惑い、疲弊しているケースも少なくありません。訪問看護師は、家族の不安や負担を軽減するために、以下の点に注意しながらコミュニケーションを取ることが重要です。

- 利用者様の状態を丁寧に説明し、家族の理解を深める

- 家族の気持ちに寄り添い、共感的な態度で接する

- 介護負担を軽減するための具体的なアドバイスを提供する(例えば、デイサービスの利用、介護用品の活用など)

- 地域包括支援センターなどの関係機関の情報を提供し、必要なサポートにつなげる

事例1:徘徊への対応

夜間に徘徊を繰り返す認知症の利用者様。家族は睡眠不足になり、疲弊していました。訪問看護師は、家族にGPS機能付きの機器を紹介し、利用者様の安全を確保しつつ、家族の負担軽減を図りました。また、徘徊の原因を探るため、家族に日中の様子を詳しく聞き取り、対応策を一緒に考えました。

事例2:妄想への対応

「お金を盗まれた」という妄想を抱く利用者様。家族は、何度も説明しても理解してもらえず、困っていました。訪問看護師は、否定せず、共感を示すことで、利用者様の気持ちを落ち着かせました。同時に、家族には「根気強く付き合うことが大切」と伝え、具体的な対応方法をアドバイスしました。

終末期ケアにおける家族とのコミュニケーション

終末期ケアにおいては、ご利用者さんだけでなく、家族の精神的なケアも重要です。ご利用者さんの病状の過程で、家族は様々な感情を抱きます。

悲しみ、不安、怒り、後悔など、複雑な感情に寄り添いながら、丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。

- ご利用者さんの病状や予後について、分かりやすく説明する

- 家族の希望や意向を尊重し、ケアプランに反映する

- 看取り期の症状緩和について説明し、不安を軽減する

- グリーフケアに関する情報提供を行う

事例1:延命治療に関する意思決定

意識のないご利用者さんの延命治療について、家族は意見が分かれています。訪問看護師は、それぞれの家族の思いに耳を傾け、利用者様の意思を尊重した上で、最善の選択ができるよう支援しました。

事例2:在宅看取りのサポート

自宅で最期を迎えたいという利用者様と家族。訪問看護師は、症状緩和のためのケアを提供するだけでなく、精神的なサポートも行いました。家族が安心して看取りができるよう、24時間体制で対応しました。

これらの事例はあくまで一例です。訪問看護の現場では、様々な状況に直面します。しかし、常に利用者様と家族の立場に立ち、寄り添う姿勢を大切にすることで、信頼関係を築き、より良いケアを提供することができますね。

4. 円滑なコミュニケーションを阻害する要因と対処法

訪問看護において、家族との良好なコミュニケーションは利用者様のケアの質を向上させる上で不可欠です。

しかし、円滑なコミュニケーションを阻害する要因は様々な形で存在します。それらの要因を理解し、適切な対処法を身につけることで、より良い関係を築き、質の高いケアを提供することが可能になります。

家族との温度差への対処法

家族との温度差は、コミュニケーションを阻害する大きな要因の一つです。例えば、家族が過剰に不安を抱えている場合や、逆に現状を楽観視している場合、訪問看護師との間に認識のずれが生じやすくなります。

また、介護負担や経済的な負担に対する考え方、医療に対する価値観の違いなども温度差を生む原因となります。

温度差が生じる原因の理解

- 介護負担の認識の違い

- 経済的な負担への考え方

- 医療に対する価値観の相違

- ご利用者さんの状態に対する認識のずれ

- 将来への不安や期待の違い

具体的な対処法

- 家族の立場に立って共感的に傾聴することで、家族の不安や不満を理解しようと努める。

- 医療的な専門知識に基づいた正確な情報を提供することで、現状認識の共有を図る。

- ご利用者さんにとって最善のケアとは何かを共に考え、合意形成を図る

- 介護負担を軽減するための具体的な提案を行う(例えば、ケアマネジャーへの相談を促す、地域の介護サービスを紹介するなど)。

- 必要に応じて、他の医療専門職(医師、ソーシャルワーカーなど)と連携する

感情的な反応への対処法

家族が強い不安や悲しみ、怒りなどの感情を抱えている場合、感情的な反応が起こる可能性があります。

感情的な反応は、コミュニケーションを困難にするだけでなく、信頼関係を損なう可能性もあるため、適切な対処が必要です。

感情的な反応の種類

- 怒り

- 悲しみ

- 不安

- 拒否

- 無関心

具体的な対処法

- 家族の感情を受け止め、共感的に対応する(例:「お辛い気持ちお察しします」)。

- 感情の背後にある理由を理解しようと努める(例:「なぜそのようなお気持ちになるのでしょうか?」)。

- 冷静さを保ち、感情的に反論しない

- 必要に応じて、時間を置いて対応する

- 他の医療専門職との連携を検討する(精神科医、カウンセラーなど)

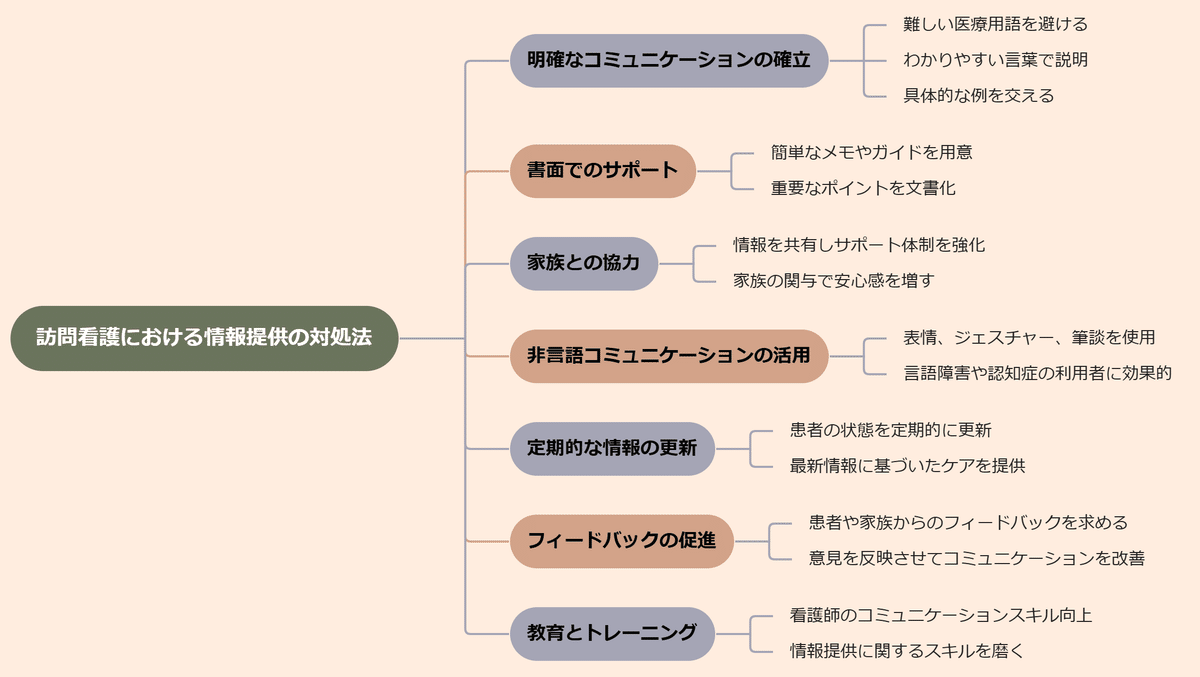

情報提供の難しさへの対処法

ご利用者さんの病状や予後に関する情報を正確かつ分かりやすく伝えることは、訪問看護師にとって重要な役割です。

しかし、医学的な専門用語を避け、家族の理解度に合わせて説明することは容易ではありません。また、病状の悪化や予後の不透明さなど、伝えにくい情報もあるため、適切な伝え方を工夫する必要があります。

情報提供を難しくする要因

- 医学的知識の差

- 病状の複雑さ

- 予後の不透明さ

- 家族の感情的な状態

- 文化的な背景の違い

具体的な対処法

これらの対処法を参考に、家族との良好なコミュニケーションを築き、利用者様にとってより良いケアを提供できるよう努めましょう。

5. ICTツールを活用した情報共有

ICTツールは、訪問看護における家族との情報共有をスムーズにし、質を高める上で非常に有効な手段です。様々なツールが利用可能ですが、適切なツールを選択し、安全に運用することが重要です。

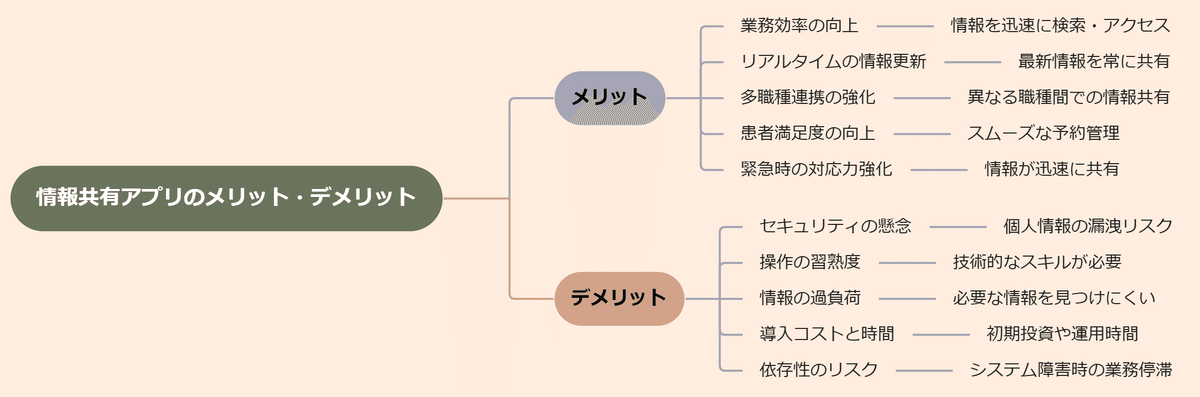

情報共有アプリのメリット・デメリット

情報共有アプリは、リアルタイムでの情報伝達を可能にし、記録の保管や共有も容易にする便利なツールです。しかし、導入にはメリットだけでなくデメリットも存在するため、理解した上で活用する必要があります。

セキュリティ対策の重要性

ICTツールを活用する上で、個人情報の保護は最優先事項です。情報漏洩や不正アクセスを防ぐため、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

パスワード管理の徹底

強固なパスワードを設定し、定期的に変更することは基本です。また、複数のサービスで同じパスワードを使い回すことは避けましょう。パスワード管理ツールを利用することも有効です。

アクセス権限の設定

情報へのアクセスは、必要最小限の担当者に限定しましょう。アクセス権限を適切に設定することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。

端末のセキュリティ対策

使用するスマートフォンやパソコンには、ウイルス対策ソフトを導入し、OSやアプリを常に最新の状態に保つことが重要です。また、不用意にフリーWi-Fiなどセキュリティが不確かなネットワークに接続しないように注意しましょう。

サービス提供事業者の選定

情報共有アプリを導入する際は、プライバシーマークやISO27001などの認証を取得している信頼できる事業者を選ぶことが重要です。事業者のセキュリティ対策についても事前に確認しましょう。また、利用規約やプライバシーポリシーをよく読んで、個人情報の取り扱いについて理解しておく必要があります。

これらのセキュリティ対策を徹底することで、ICTツールを安全に活用し、家族との信頼関係を維持しながら、質の高い訪問看護サービスを提供することができます。

6. まとめ

訪問看護において、利用者様中心のケアを提供するためには、家族とのスムーズな情報共有と良好なコミュニケーションが不可欠です。情報共有不足は、ケアの質の低下や誤解、不信感につながるリスクがありますが、良好な情報共有は、適切なケアの提供、家族の安心感の向上、そしてご利用者さんと家族のQOL向上に繋がります。

効果的なコミュニケーションのためには、傾聴、共感、分かりやすい説明、非言語コミュニケーションへの配慮が重要です。

また、認知症や終末期といった状況に合わせたコミュニケーションの工夫も必要です。家族との温度差や感情的な反応、情報提供の難しさといった課題に対しては、状況に応じた適切な対処法を身につけることが重要です。ICTツールは情報共有の効率化に役立ちますが、セキュリティ対策を徹底し、個人情報保護に配慮しましょう。

私たちインダストリア株式会社では、音声認識と生成AIを活用した業務効率化サービスを開発中です。あなたのご協力が、より良いサービスの提供に繋がります。

ご興味のある方はぜひ私たちのウェブサイトからご連絡ください!

コメント