はじめに

訪問看護の書類の作成に悩んでいませんか? 正確で質の高い書類作成は、質の高い看護提供だけでなく、法律や医療訴訟の観点からも非常に重要です。この記事では前回の記事で書いた記録書に引き続き、報告書において絶対に外せない内容を、基本事項から応用的な内容まで、具体的な事例を交えて徹底解説します。

さらに、よくある間違いも紹介することで、明日からの実務に役立つ実践的な知識を得られます。この記事を読めば、自信を持って報告書を作成できるようになるでしょう。

前回の記事と合わせてご覧ください。

1. 訪問看護における記録・報告・計画の重要性

訪問看護において、報告は質の高い看護を提供し、利用者の安全を守る上で非常に重要な役割を担っています。これらのドキュメントは、医療チーム内での情報共有、ケアの継続性、法的責任の明確化、そしてサービスの質の向上に不可欠です。適切な報告は、利用者中心のケアを実現し、より良い医療サービス提供の基盤となります。

1.1 報告の重要性

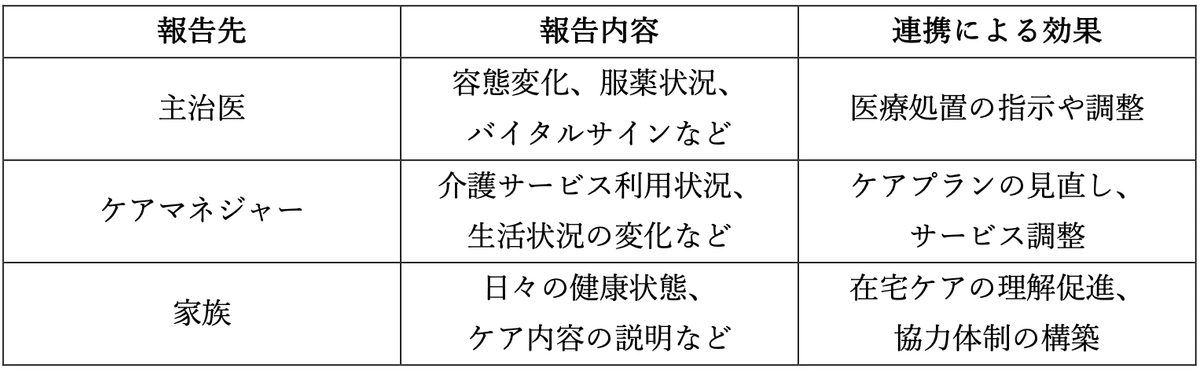

訪問看護報告書は、利用者の状態やケア内容を関係機関(主治医、ケアマネジャー等)に報告するための重要な手段です。報告書は、関係機関との連携を強化し、多職種協働による包括的なケアを実現するために不可欠です。

報告書の内容は、利用者の状態変化や緊急時の対応など、重要な情報を迅速かつ正確に伝えるものでなければなりません。適切な報告は、関係機関との信頼関係を構築し、利用者のQOL向上に貢献します。

1.1.1 報告による連携強化

2. 訪問看護報告書で外せない内容

訪問看護において、報告書は利用者の状態や行った看護内容を関係機関と共有し、円滑な連携を図るために重要な役割を果たします。適切な報告書作成は、質の高い看護サービス提供につながるだけでなく、医療事故やトラブル発生時のリスク管理にも役立ちます。

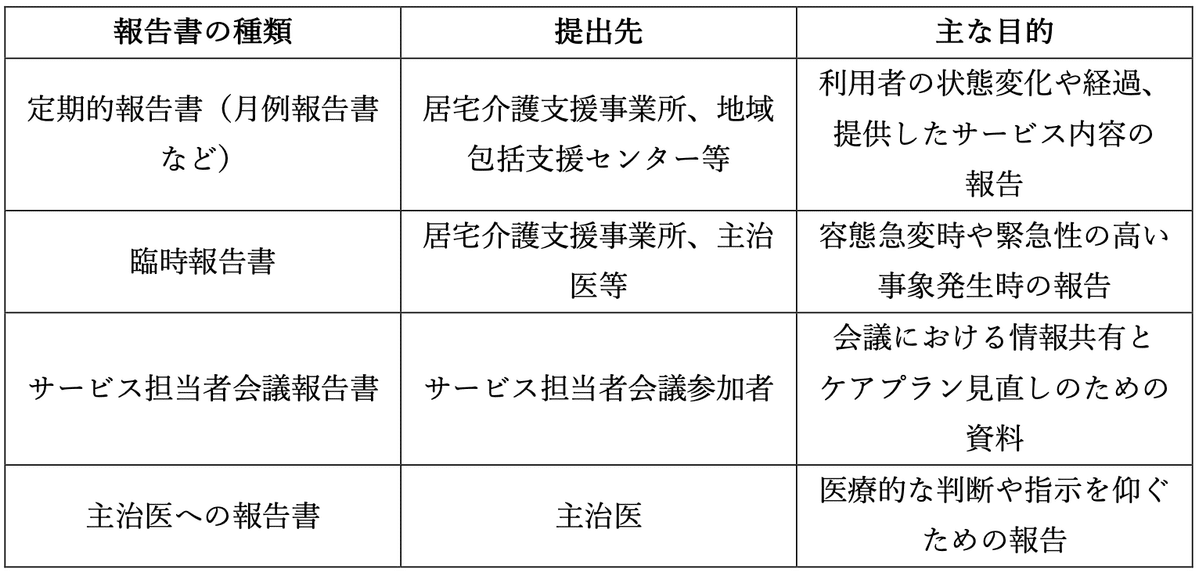

2.1 報告書の目的と種類

訪問看護報告書は、主に以下の目的で作成されます。

- 利用者の状態変化の把握と情報共有

- 多職種連携の促進

- 看護計画の効果検証

- サービス提供の根拠

- 医療安全の確保

報告書の種類は、提出先や目的によって異なります。主な種類は以下の通りです。

2.2 報告書の基本的な構成

報告書の基本的な構成要素は以下の通りです。これらの要素を漏れなく記載することで、正確で分かりやすい報告書を作成できます。

- 基本情報(氏名、生年月日、住所、被保険者番号など)

- 報告日

- 報告期間

- 報告者名

- 主訴/現病歴(利用者の訴えや症状の変化など)

- バイタルサイン(体温、脈拍、血圧、呼吸数、SpO2など)

- 行った看護内容(処置、指導、観察など)

- 利用者の状態変化(身体的、精神的、社会的な変化)

- 看護師の所見(アセスメント、今後の看護の方向性など)

- 特記事項(家族からの情報、他機関との連携状況など)

2.3 具体的な事例

例えば、血糖値コントロール不良の利用者に対する報告書では、血糖値の推移、食事内容、運動状況、インスリン注射の実施状況などを具体的に記載します。また、服薬管理に関する報告では、服薬状況の確認方法、残薬の有無、服薬指導の内容などを記載します。さらに、褥瘡ケアの報告では、褥瘡の大きさ、深さ、滲出液の状態、実施した処置内容などを詳細に記録する必要があります。

その他、認知症ケアや終末期ケアなど、利用者の状態に合わせた具体的な事例を盛り込むことで、報告書の質を高めることができます。また、医療機関や介護事業所と連携して作成した報告書の事例も参考になります。

報告書は、単に事実を記録するだけでなく、利用者の状態を的確に伝え、今後のケアに繋げるための重要なツールです。上記のポイントを踏まえ、正確かつ分かりやすい報告書を作成しましょう。

3. 記録書・報告書・計画書作成におけるよくある間違い

訪問看護における記録書、報告書、計画書の作成は、質の高い看護を提供するために不可欠です。しかし、これらの書類作成においては、いくつかのよくある間違いが見られます。これらの間違いを理解し、避けることで、より正確で効果的な書類作成が可能になります。

3.1 報告書におけるよくある間違い

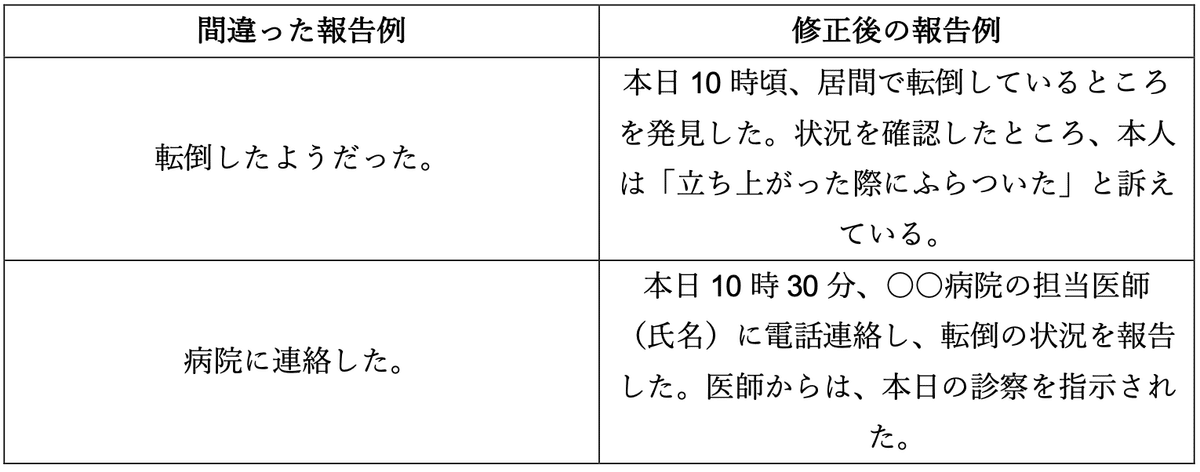

報告書でよく見られる間違いは、情報が不足している、事実関係が曖昧、必要な情報が抜けている、などが挙げられます。具体的には下記の通りです。

- 情報不足:報告書の目的を明確にし、必要な情報を漏れなく記載する必要があります。5W1Hを意識しましょう。

- 事実関係の曖昧さ:推測ではなく、客観的な事実に基づいて記述する必要があります。発生日時、状況、対応内容などを具体的に記載しましょう。

- 提出期限の遅延:報告書の提出期限を守ることが重要です。期限内に提出できない場合は、事前に連絡を取りましょう。

- 関係機関名の間違い:連携している医療機関や介護事業所名などを正確に記載しましょう。

3.1.1 報告書における事例と修正例

4. 事例で見る訪問看護報告書の書き方

ここでは、前回の記事において記録書の書き方で取り扱った事例を用いて、訪問看護報告書の書き方を学びます。

4.1 褥瘡ケアの事例

4.1.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 10:00

氏名:山田 太郎

行った看護内容:仙骨部褥瘡(グレードⅡ)の観察と処置。滲出液少量。周囲皮膚の発赤は軽減。疼痛訴えなし。周囲の皮膚を保護し、褥瘡用ドレッシング材(アルギン酸塩ドレッシング)を交換。体位変換を指導し、実施を促した。

利用者の状態変化:褥瘡の悪化は見られない。疼痛コントロールは良好。

看護師の所見:引き続き、清潔を保ち、感染予防に努める。体位変換の継続的な指導が必要。

4.1.2 報告書の例

山田様は、仙骨部にグレードⅡの褥瘡を有しており、訪問看護では、褥瘡の観察と処置、疼痛管理、体位変換の指導等を行っている。褥瘡の悪化は認められず、疼痛コントロールも良好に維持されている。引き続き、感染予防に留意し、褥瘡の治癒に向けて適切なケアを提供していく。

4.2 糖尿病管理の事例

4.2.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 14:00

氏名:佐藤 花子

行った看護内容:血糖値測定(空腹時血糖値:130mg/dL)。インスリン自己注射の指導。低血糖症状の観察。食事指導。運動療法の指導。

利用者の状態変化:低血糖症状なし。食事療法、運動療法を順守している。

看護師の所見:血糖コントロールは概ね良好。自己管理能力の向上を図る。

4.2.2 報告書の例

佐藤様は、糖尿病の管理のため、訪問看護にて血糖値測定、インスリン自己注射の指導、食事指導、運動療法の指導等を行っている。血糖コントロールは良好に維持されており、自己管理能力も向上している。引き続き、合併症予防に留意し、健康状態の維持に努める。

4.3 認知症ケアの事例

4.3.1 記録書の例

日付と時刻:2024年3月15日 16:00

氏名:鈴木 一郎

行った看護内容:認知機能の評価。服薬管理の支援。日常生活動作の援助。安全確認。家族への介護指導。

利用者の状態変化:認知機能の低下は見られない。日常生活動作は自立している。

看護師の所見:安全な生活環境の維持に努める。家族の介護負担軽減を図る。

4.3.2 報告書の例

鈴木様は、認知症の進行予防のため、訪問看護にて認知機能の評価、服薬管理の支援、日常生活動作の援助、家族への介護指導等を行っている。認知機能の低下は認められず、日常生活動作も自立して行えている。引き続き、安全な生活環境の維持、家族の介護負担軽減に努める。

5. まとめ

この記事では、訪問看護における報告書の重要性と、それぞれに外せない内容を解説しました。正確な記録は、利用者の状態把握、適切なケア提供、多職種連携に不可欠です。

報告書は目的や提出先に応じて内容が変わるため、適切な構成と具体的な記述が必要です。事例を通して、より実践的な書き方を理解し、質の高い訪問看護サービス提供に繋げましょう。

次回の記事では計画書の書き方について解説します。前回の記録書の記事と合わせてご覧ください。

コメント